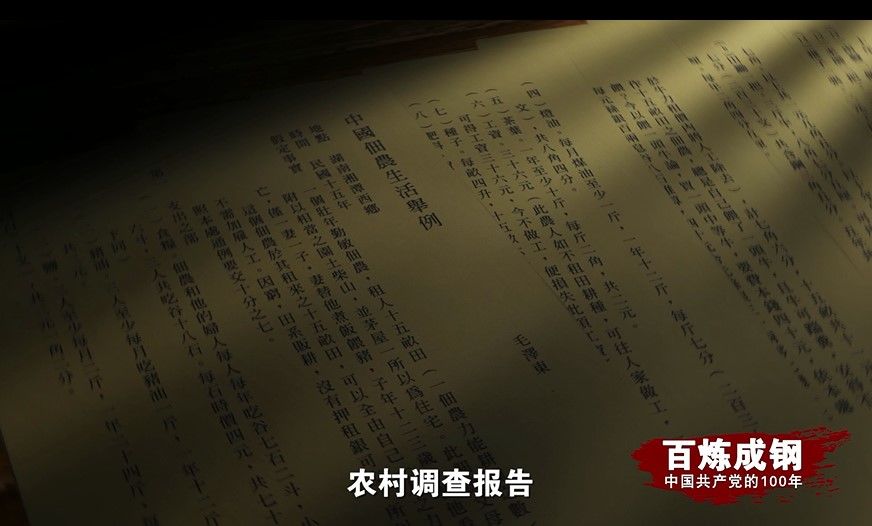

这是一份形成于1926年的农村调查报告——《中国佃农生活举例》,它用一组细致详实的数据,记录下湖南一位普通佃农的真实生存状况:“支出:盐三元一角二分,灯油八角四分,牛力九元八角二分四厘……收入:十五亩共获六十石,交租四十二石。收支相抵,不足一十九元六角四分五厘五。”且需绝无灾害、疾病,“全无休息”。

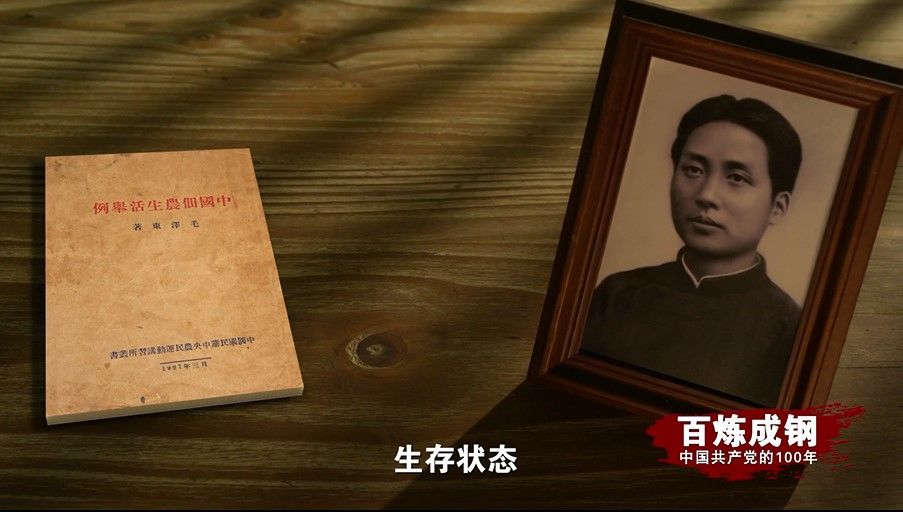

这份报告,来自毛泽东的一手调查。

在报告的结尾,毛泽东这样写道,“中国之佃农比牛还苦,因牛每年尚有休息,人则全无。”

毛泽东为什么会如此细致地去研究一位普通农民的生存状态?此时的他,又在思考着怎样的时代命题呢?

那时的中国,恰如“百舸争流”的竞技场。国民革命席卷南方,同北方的军阀统治遥相对峙。站在滔滔北去的湘江边,毛泽东不禁感慨,“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”

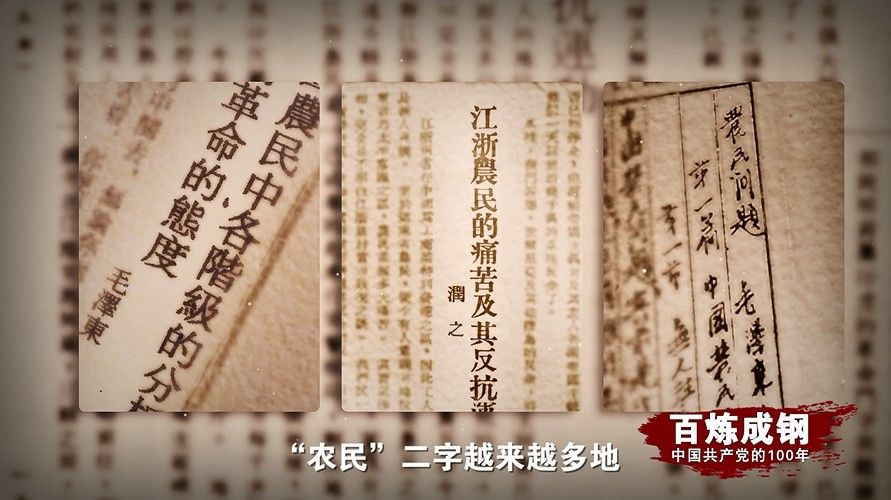

就在这一时期,“农民”二字越来越多地出现在他的文章论述中。在《国民革命与农民运动》开篇第一句,毛泽东就明确指出“农民问题乃国民革命的中心问题”。毛泽东强调,“若无农民从乡村中奋起,打倒宗法封建的地主阶级之特权,则军阀与帝国主义势力总不会根本倒塌。”

20世纪20年代,随着国民革命的蓬勃发展,由广东开始的农民运动迅速发展到全国。1926年6月,农民协会已遍及全国17个省、200多个县,会员达915万多人。这引起了国民党右派和封建地主豪绅的恐慌,他们攻击污蔑农民运动是“痞子运动”,说农民运动“糟得很”。在中国共产党党内也出现了激烈争论,不知该对农民运动持什么样的态度。

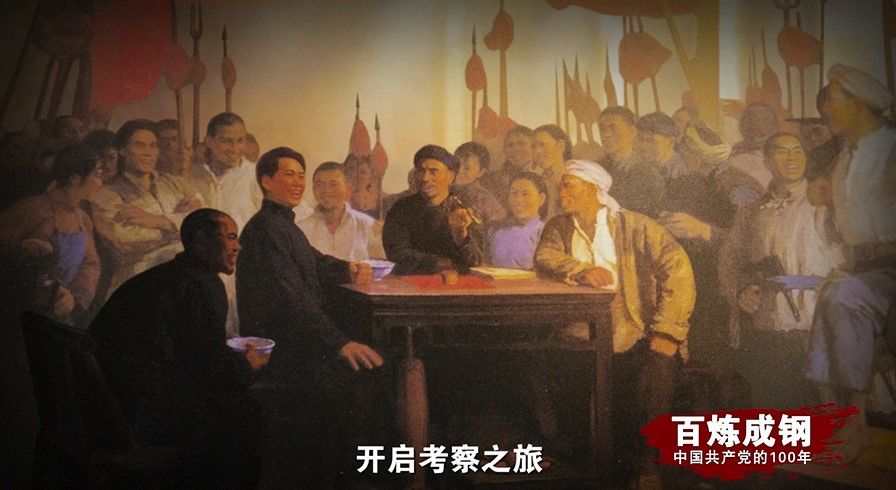

时任中共中央农委书记的毛泽东,决心实地考察一下,看看农民运动究竟发展得怎么样。

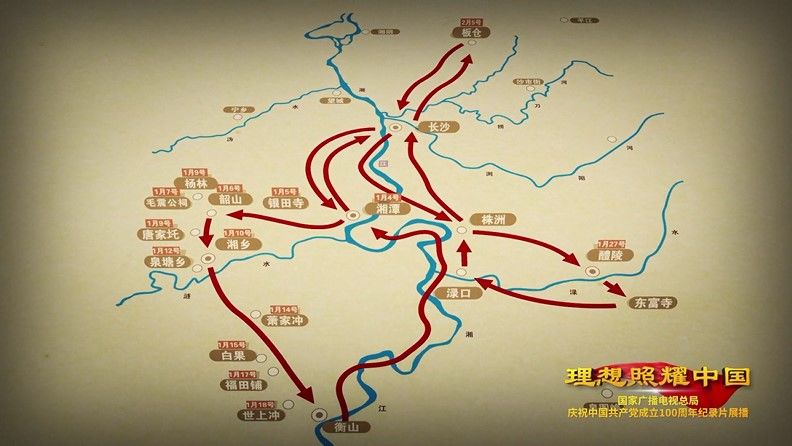

1927年1月4日,这位身着一袭蓝布长衫,脚穿草鞋的青年人,动身前往当时农民运动发展最为迅猛的湖南,以湘潭为起点,开启考察之旅。

毛泽东发现,此时的情形与此前有了很大的不同:

祠堂成了农民协会的会址,农民协会组织农民修塘、修坝、禁烟、办农民夜校;

过去神庙里的游民,现在有的参加了农民协会,有的在劳动;

妇女也可以进祠堂开会了;

赌钱打牌和鸦片烟都被禁止了。

整整32天,毛泽东深入湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县农村,走过700多公里的乡村道路。

这里是武汉的都府堤41号。考察结束后,毛泽东就居住于此。妻子杨开慧也从长沙过来了。在这里,她协助毛泽东整理文件、抄写材料、接待客人。毛泽东则一气呵成,写完了两万多字的《湖南农民运动考察报告》。在这篇著名的报告中,毛泽东列举了农民在农民协会领导下做的十四件大事,他指出“革命不是请客吃饭……农民若不用极大的力量,决不能推翻几千年根深蒂固的地主权力”,农民运动实际上“好得很”,农民是“革命先锋”。

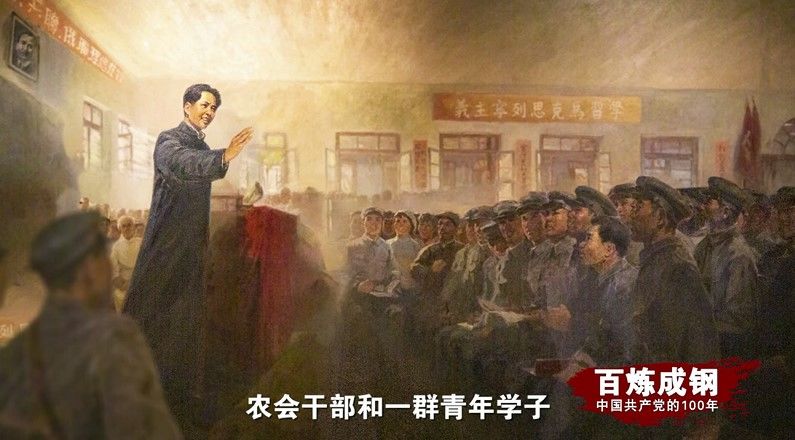

距都府堤41号不远,就是武昌中央农民运动讲习所。1927年初春,在这个旨在培养农村革命人才的课堂中,汇聚了来自大江南北的几百个被蔑称“泥腿子”的农会干部和一群青年学子。讲台上,毛泽东向学员系统讲授这次湖南农民运动的考察内容。

这一年的秋天,毛泽东带领的秋收起义部队来到井冈山,开创了第一个农村革命根据地。农讲所里的师生们也纷纷奔赴广阔的农村,成为中国共产党掀起土地革命风暴的中坚力量。

(来源:共产党员网)